| 2016/6/14 | 終章の第三節の序項を掲載 |

| 2016/6/14 | 終章の第三節の第一項を掲載 |

| 2016/6/15 | 終章の第三節の第二項を掲載 |

| 2016/6/19 | 終章の第三節の第三項を掲載 |

| 2016/6/20 | 終章の第三節の第四項を掲載 |

| 2016/9/26 | 終章の第四節の序項を掲載 |

| 2017/10/7 | 終章の第四節の第一項を掲載 |

| 2018/1/28 | 終章の第四節の第二項を掲載 |

| 2018/6/10 | 終章の第四節の第三項を掲載 |

| 2018/12/31 | 終章の第五節の序項を掲載 |

| 2018/12/31 | 終章の第五節の第一項を掲載 |

| 2019/1/2 | 終章の第五節の第二項を掲載 |

| 2019/1/2 | 終章の第五節の第三項を掲載 |

| 2020/4/9 | 終章の第五節の第四項を掲載 |

| 2020/7/5 | 終章の第五節の第五項を掲載 |

| 2020/11/22 | 終章の第六節の序項を掲載 |

| 2021/5/25 | 終章の第六節の第一項を掲載 |

| 2021/8/1 | 終章の第六節の第二項を掲載 |

| 2021/12/11 | 終章の第六節の第三項を掲載 |

| 2023/1/31 | 終章の第三節以降を『時節概論』から分離して『富士の仕組』と題して掲載 |

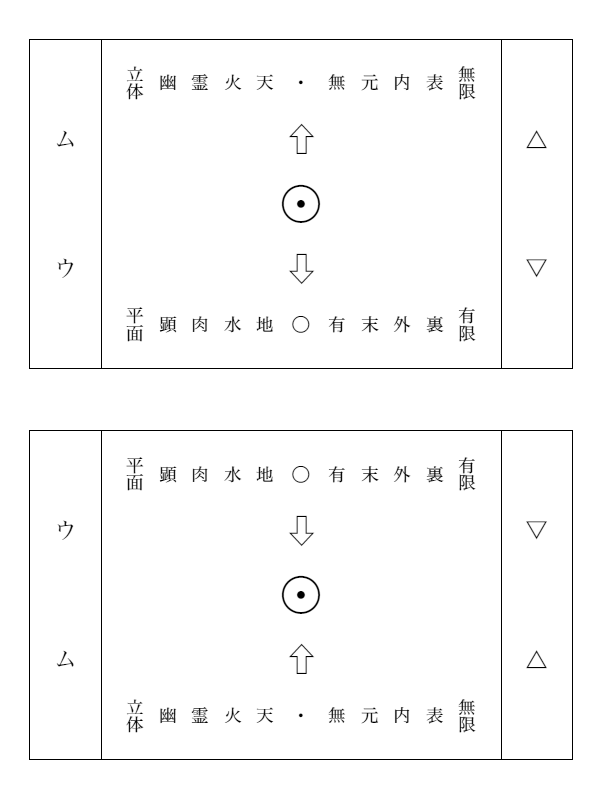

の

の の

の の神は何も彼も終っているのであるぞ

の神は何も彼も終っているのであるぞ

終なく始なく弥栄へているのぞ

『黄金の巻』 第一帖

の息吹

の息吹 睛

睛 は絶えず繰り返され、更に新しき総ては神の中に歓喜として孕み、生まれ出て、更に大完成に向かって進みゆく。親によって子が生まれ、子が生まれることによって親が新しく生まれ出ずるのであることを知らねばならない。されば、その用に於いては千変万化である。千変万化なるが故に一である。一なるが故に永遠である」

は絶えず繰り返され、更に新しき総ては神の中に歓喜として孕み、生まれ出て、更に大完成に向かって進みゆく。親によって子が生まれ、子が生まれることによって親が新しく生まれ出ずるのであることを知らねばならない。されば、その用に於いては千変万化である。千変万化なるが故に一である。一なるが故に永遠である」

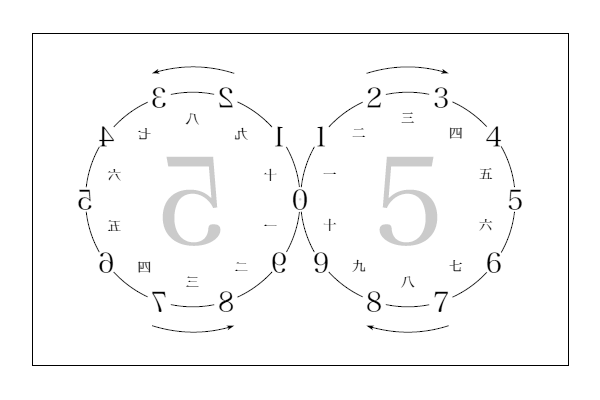

と

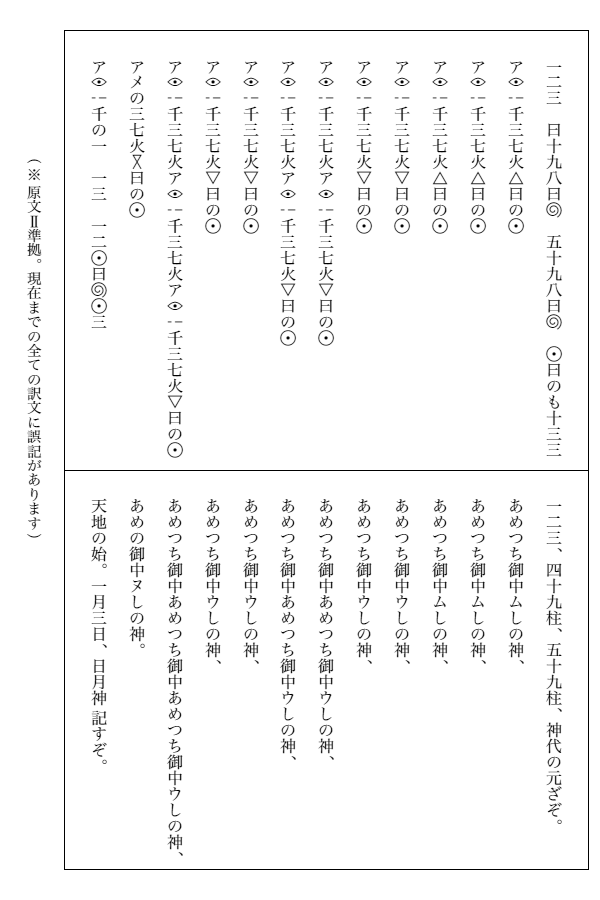

と が段階的に

が段階的に へ近付いているように見えます。

へ近付いているように見えます。

と

と と〇であるぞ、

と〇であるぞ、 がぢきぢきの喜びぞ、

がぢきぢきの喜びぞ、

が直接の喜びであり、その二つが和して嬉し嬉しと弥栄えるのであるぞ」

が直接の喜びであり、その二つが和して嬉し嬉しと弥栄えるのであるぞ」 と

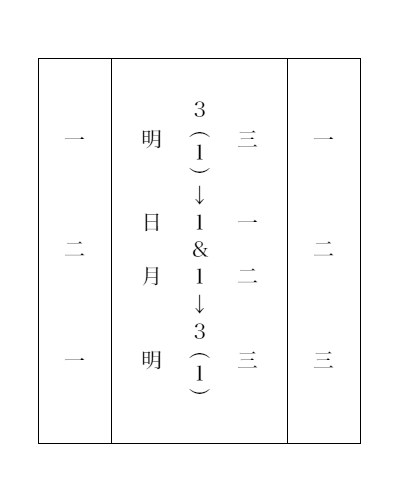

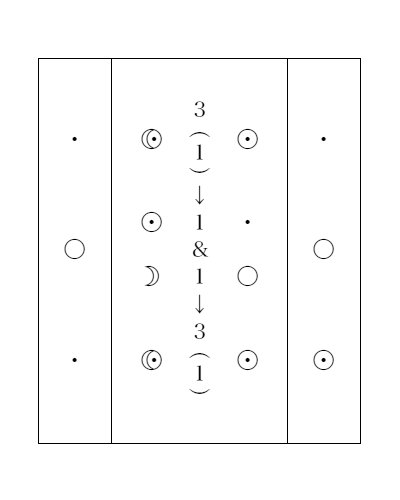

と という“三元”が

という“三元”が

よく見て下されよ、一であり、二であり、三であろうがな。三が道と申してあろう。陰陽二元でないぞ、三元ぞ、三つであるぞ」

よく見て下されよ、一であり、二であり、三であろうがな。三が道と申してあろう。陰陽二元でないぞ、三元ぞ、三つであるぞ」

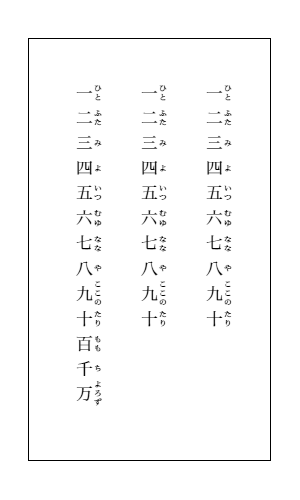

一二三曰五六七八九十百千万三一八ん三一」

一二三曰五六七八九十百千万三一八ん三一」

”と“

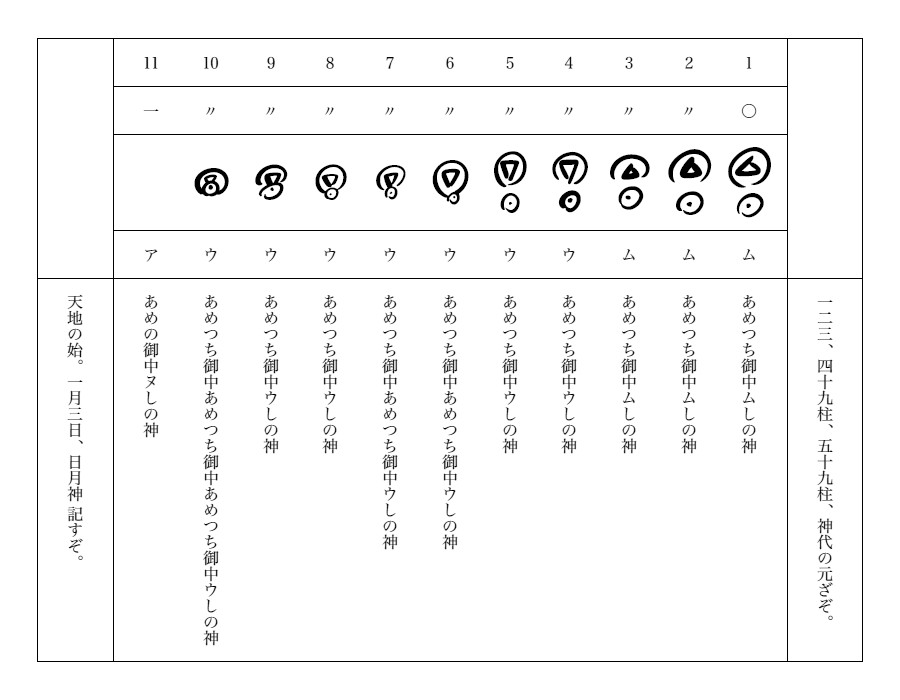

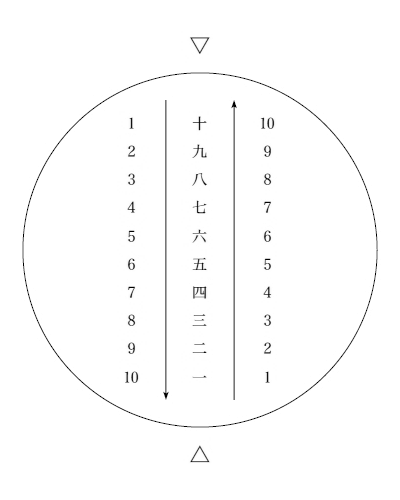

”と“ ”の記号で表現されますが、三角形は“方向の情報を内包した記号”として使われる場合が多いです。その点を加味して推測すると、日月神示における三角形は矢印的な意味合いを持つと思われます。そして、矢印とは“指向性”であり“力の向き”を表します。こういった視点から考えると、次のような推論が成り立ちます。

”の記号で表現されますが、三角形は“方向の情報を内包した記号”として使われる場合が多いです。その点を加味して推測すると、日月神示における三角形は矢印的な意味合いを持つと思われます。そして、矢印とは“指向性”であり“力の向き”を表します。こういった視点から考えると、次のような推論が成り立ちます。 は常に動いて栄え、

は常に動いて栄え、 は常に動かずして栄え行く、その平衡が浄化、弥栄である。故に地獄的なものも天国的なものも同様に神の呼吸に属し、神の脈打つ一面の現はれであることを知らねばならない」

は常に動かずして栄え行く、その平衡が浄化、弥栄である。故に地獄的なものも天国的なものも同様に神の呼吸に属し、神の脈打つ一面の現はれであることを知らねばならない」 と

と

があるのみ」と言い換えても通じるはずです)

があるのみ」と言い換えても通じるはずです)

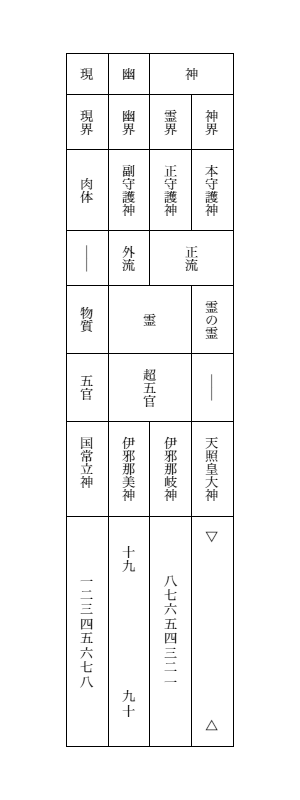

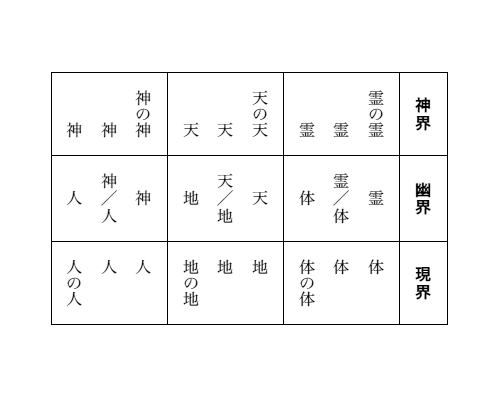

、

、 から

から 、

、 の中界を経て、ウの現界に到る悉くの世界が 皆 人間に関係あるのであるから、肉体はウであるが、魂は

の中界を経て、ウの現界に到る悉くの世界が 皆 人間に関係あるのであるから、肉体はウであるが、魂は ”と“

”と“ ”に対応することも判ります。

”に対応することも判ります。 てと、申してあろうがな、今の人民の智では中々解けん。ウの中心は無であるぞ、ムの廻りはウであるぞ、中心は無であるぞ、ムの廻りはウであるぞ、中心は無限、周辺は有限であること知れよ」

てと、申してあろうがな、今の人民の智では中々解けん。ウの中心は無であるぞ、ムの廻りはウであるぞ、中心は無であるぞ、ムの廻りはウであるぞ、中心は無限、周辺は有限であること知れよ」 、

、 、

、 、ウ、

、ウ、 にアエオイウざぞ。昔の世の元ぞ。

にアエオイウざぞ。昔の世の元ぞ。 、

、 、

、 、ヤ、ワあるぞ、世の元ぞ。サタナハマからあるぞ。一柱、二柱、三柱、五柱、九柱、八柱、九柱、十柱、と申してあろがな。五十九の神、七十五柱これで判りたか。

、ヤ、ワあるぞ、世の元ぞ。サタナハマからあるぞ。一柱、二柱、三柱、五柱、九柱、八柱、九柱、十柱、と申してあろがな。五十九の神、七十五柱これで判りたか。

ヽヽヽヽヽアと現はれるぞ、神の現はれであるぞ、言葉は神をたたへるものぞ、マコトを伝へるものぞ、倶になり、倶に栄えるものぞ」

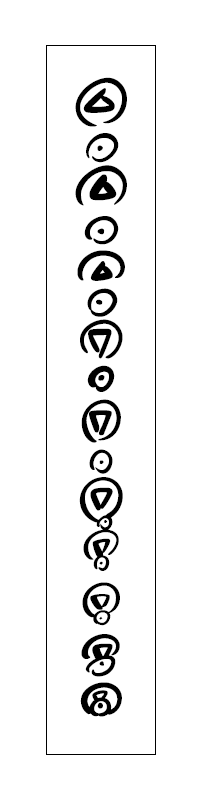

ヽヽヽヽヽアと現はれるぞ、神の現はれであるぞ、言葉は神をたたへるものぞ、マコトを伝へるものぞ、倶になり、倶に栄えるものぞ」 が徐々に開いて行きます。

が徐々に開いて行きます。

ぞ。

ぞ。

ぞ。この九柱は〇ぞ。心得なされよ。現われの五十柱のかげの隠れた九柱、心して大切申せよ」

ぞ。この九柱は〇ぞ。心得なされよ。現われの五十柱のかげの隠れた九柱、心して大切申せよ」

”や「〇に化すこと」に相当するそうです。

”や「〇に化すこと」に相当するそうです。 よく見て下されよ。愛はそのまま愛でないぞ、真はそのまま真でないぞ、善はナマでは善でないぞ、智はナマでは智でないぞ、結んで解けてヨロコビとなるのざ、ヨロコビ生命ぞ、宇宙の総て生命であるぞ」

よく見て下されよ。愛はそのまま愛でないぞ、真はそのまま真でないぞ、善はナマでは善でないぞ、智はナマでは智でないぞ、結んで解けてヨロコビとなるのざ、ヨロコビ生命ぞ、宇宙の総て生命であるぞ」 を表現する用”であって、実体や本体ではないという点です。「神を

を表現する用”であって、実体や本体ではないという点です。「神を 十

十 ”と本質的に同じなのかもしれません。

”と本質的に同じなのかもしれません。 」の場合が多く、あめつち御中ムしの神が三柱、あめつち御中ウしの神が七柱であることや、『上つ巻』第十三帖の「元の人三人、その下に七人」と繋がりがあるはずです)

」の場合が多く、あめつち御中ムしの神が三柱、あめつち御中ウしの神が七柱であることや、『上つ巻』第十三帖の「元の人三人、その下に七人」と繋がりがあるはずです) と

と と申してあろう、その中心に動かぬ動きあるぞ」

と申してあろう、その中心に動かぬ動きあるぞ」 ”への言及があります。

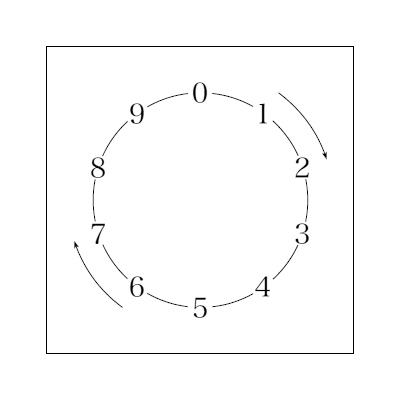

”への言及があります。 の動きをなし、右手にて

の動きをなし、右手にて の動きを為す。そこに地上人としては割り切れない程の神の大愛が秘められていることを知らねばならぬ。地上人は、絶えず、善、真に導かれると共に、また、悪、偽に導かれる。この場合、その平衡を破るようなことになってはならない。その平衡が神の御旨である。平衡より大平衡に、大平衡より超平衡に、超平衡より超大平衡にと進み行くことを弥栄と云うのである。左手は右手によりて生き、動き、栄える。左手なき右手はなく、右手なき左手はない。善、真なき悪、偽はなく、悪、偽なき善、真はあり得ない。神は善、真、悪、偽であるが、その新しき平衡が新しき神を生む。新しき神は、常に神の中に孕み、神の中に生まれ、神の中に育てられつつある。始めなき始めより、終りなき終りに到る大歓喜の栄ゆる姿が それである」

の動きを為す。そこに地上人としては割り切れない程の神の大愛が秘められていることを知らねばならぬ。地上人は、絶えず、善、真に導かれると共に、また、悪、偽に導かれる。この場合、その平衡を破るようなことになってはならない。その平衡が神の御旨である。平衡より大平衡に、大平衡より超平衡に、超平衡より超大平衡にと進み行くことを弥栄と云うのである。左手は右手によりて生き、動き、栄える。左手なき右手はなく、右手なき左手はない。善、真なき悪、偽はなく、悪、偽なき善、真はあり得ない。神は善、真、悪、偽であるが、その新しき平衡が新しき神を生む。新しき神は、常に神の中に孕み、神の中に生まれ、神の中に育てられつつある。始めなき始めより、終りなき終りに到る大歓喜の栄ゆる姿が それである」 は“十方世界と〇の暗喩”になっています。そこで、上の帖の内容を判り易く言い換えてみます。

は“十方世界と〇の暗喩”になっています。そこで、上の帖の内容を判り易く言い換えてみます。

となった姿が神の姿ざぞ。御心ざぞ。天と地ではないぞ。アメツチざぞ。アメツチの時と知らしてあろうが」

となった姿が神の姿ざぞ。御心ざぞ。天と地ではないぞ。アメツチざぞ。アメツチの時と知らしてあろうが」

と

と 」を陽と陰で解釈しており、「中を取り持つ二柱の神」に国常立神と豊雲野神を当て嵌めています。これらが用の上ではムとウに相当します)

」を陽と陰で解釈しており、「中を取り持つ二柱の神」に国常立神と豊雲野神を当て嵌めています。これらが用の上ではムとウに相当します)

”の記号が見受けられます。

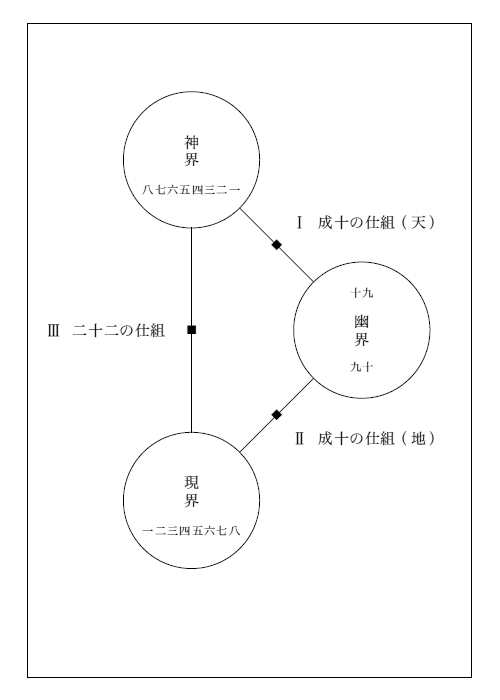

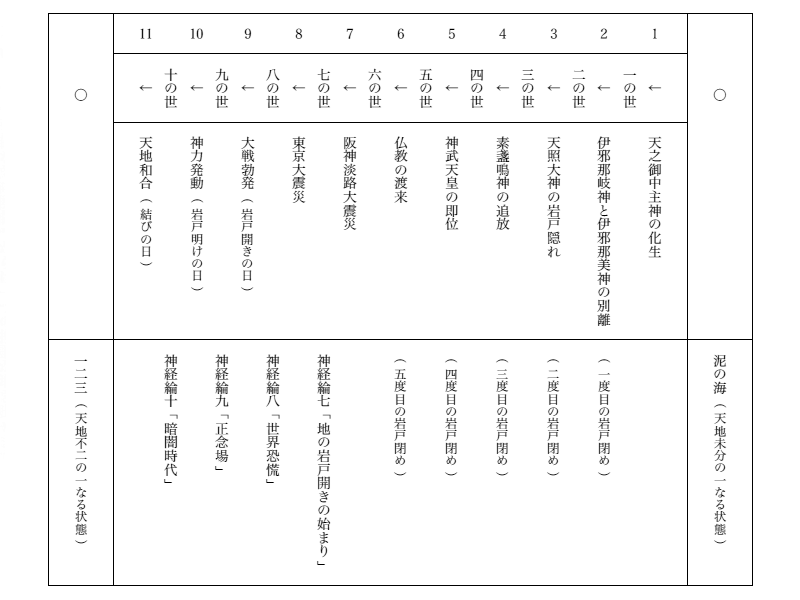

”の記号が見受けられます。 の世

の世  の世にせなならんのざぞ、今は

の世にせなならんのざぞ、今は の世ざぞ、

の世ざぞ、 の記号から読み取れる意味は複数あり、その内の一つを ここで述べます。

の記号から読み取れる意味は複数あり、その内の一つを ここで述べます。 の世”が、成十の仕組で引っ繰り返って“

の世”が、成十の仕組で引っ繰り返って“ の世”となり、霊現交流によって神の霊が人の中に鎮まって“

の世”となり、霊現交流によって神の霊が人の中に鎮まって“ の世”となり、それが身魂の磨けた人間や日本だけではなく、世界の国々や三界にも浸透して輝く様子を“

の世”となり、それが身魂の磨けた人間や日本だけではなく、世界の国々や三界にも浸透して輝く様子を“ の次に

の次に があり、その次に

があり、その次に があり、

があり、 と

と と和せば

と和せば となるぞ。複立体であるぞ。

となるぞ。複立体であるぞ。 の意味は読み解けるはずです。

の意味は読み解けるはずです。 を八つ重ねた“

を八つ重ねた“

のまき二うつる三」

のまき二うつる三」

であるぞ。皆の者に一二三唱へさせよ、五柱 御働きぞ、八柱 十柱 御働きぞ、五十連ぞ、意露波ぞ、判りたか」

であるぞ。皆の者に一二三唱へさせよ、五柱 御働きぞ、八柱 十柱 御働きぞ、五十連ぞ、意露波ぞ、判りたか」 の息吹

の息吹

”と言っているようです。

”と言っているようです。 の

の 睛

睛 」が“縦と横”として、「相反する力が結ばれる姿」を表現していると思われます。この話は“十方世界”や“立体”にも通じます)

」が“縦と横”として、「相反する力が結ばれる姿」を表現していると思われます。この話は“十方世界”や“立体”にも通じます) 」を含む文章は原文や昭和二十六年版にはなく、天明氏が書き加えたようです。追記の是非は別として、晩年の天明氏が三に相当するものを

」を含む文章は原文や昭和二十六年版にはなく、天明氏が書き加えたようです。追記の是非は別として、晩年の天明氏が三に相当するものを と

と と申してあろう」という“対称的な動き”と対応します。

と申してあろう」という“対称的な動き”と対応します。