| 2011/5/19 | 凡例Ⅱを掲載 |

| 2011/6/5 | 第三章の第二節の序項を掲載 |

| 2011/7/3 | 第三章の第二節の第一項を掲載 |

| 2011/7/20 | 第三章の第二節の第二項を掲載 |

| 2011/8/15 | 第三章の第二節の第三項を掲載 |

| 2011/8/30 | 第三章の第二節の第四項を掲載 |

| 2011/11/3 | 第三章の第二節の第五項を掲載 |

| 2011/11/27 | 題名を『日本Ⅱ』から『日本Ⅱⅰ』に変更 |

| 2011/11/27 | 第三章の第二節の第六項を掲載 |

| 2011/12/4 | 第三章の第二節の第六項を掲載 (一回目の更新) |

| 2011/12/18 | 第三章の第二節の第六項を掲載 (二回目の更新) |

| 2012/1/6 | 第三章の第二節の第四項の題名を変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第二節の第五項の題名を変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第三節の第六項の題名を変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第二節の第六項を第三節の序項に変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第二節の第六項の一回目の更新を第三節の第一項に変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第二節の第六項の二回目の更新を第三節の第二項に変更 |

| 2012/1/6 | 第三章の第三節の第三項を掲載 |

| 2012/1/22 | 第三章の第三節の題名を変更 |

| 2012/1/22 | 第三章の第三節の第四項を掲載 |

| 2012/2/29 | 第三章の第三節の第五項を掲載 |

| 2012/3/21 | 第三章の第三節の第六項を掲載 |

| 2012/7/15 | 第三章の第三節の第七項を掲載 |

| 2012/7/23 | 第三章の第三節の第八項を掲載 |

| 2012/8/16 | 第三章の第三節の第九項を掲載 |

| 2012/8/18 | 第三章の第三節の序項を差し替え |

| 2012/8/18 | 第三章の第三節の第一項と第二項を第三項と第四項に変更 |

| 2012/8/18 | 第三章の第二節の第四項と第五項を第三節の第一項と第二項に変更 |

| 2012/8/18 | 第三章の第三節の第三項から第九項を第四節の第一項から第七項に変更 |

| 2012/8/29 | 第三章の第四節の序項を掲載 |

| 2012/9/7 | 第三章の第五節の序項を掲載 |

| 2013/1/11 | 題名を『日本Ⅱⅰ』から『日本Ⅱ』に変更 |

| 2013/1/11 | 第三章の第五節の第一項を掲載 |

| 2013/3/13 | 第三章の第三節の序項を削除 |

| 2013/3/13 | 第三章の第三節の第一項から第四項を第二節の第四項から第七項に変更 |

| 2013/3/13 | 凡例Ⅱと第三章の第四節と第五節を第三章の第二節から分離 |

| 2013/3/13 | 題名を『日本Ⅱ』から『三元神』に変更 |

| 2015/2/11 | 第三章の第二節の第六項と第七項を統合して題名を変更 |

| 2015/2/11 | PDF最終稿を掲載 |

| 2015/2/11 | 本文をPDF最終稿と同内容のものに差し替え |

| 2015/8/15 | 第三章の第二節の第一項から第六項を第一章から第六章に変更 |

| 2015/8/15 | 全体の構成の変更に伴う細部の表現の改訂 |

| 2017/1/1 | 削除した『始終神』の一部を第一章に編入 |

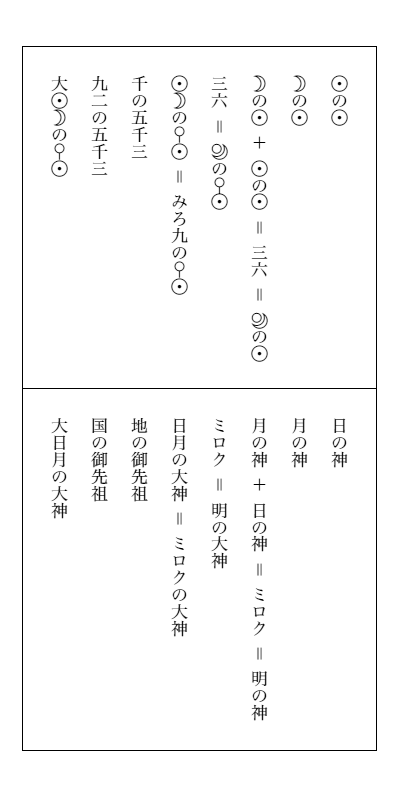

一二三とは限りなき の弥栄であるぞ

の弥栄であるぞ

の用が一二三であるぞ

の用が一二三であるぞ

一二三は の息吹であるぞ

の息吹であるぞ

始め一二三あり

一二三は ぞ

ぞ

一二三は三ぞ

一二三は祓ひ清めぞ

『キの巻』 第十一帖

の系統ぞ。ヒツグはまことの神の臣民ぞ、ミツグは外国の民ぞ。

の系統ぞ。ヒツグはまことの神の臣民ぞ、ミツグは外国の民ぞ。 の系統”や“

の系統”や“ の系統”と言われており、ミツグ或いはミツクは身を継ぐ“

の系統”と言われており、ミツグ或いはミツクは身を継ぐ“ の系統”と言われます。それぞれに“精神性の進展”と“物質性の進展”という大役を神々から任せられた尊い人々です。ちなみに、この二つの系統の淵源が霊界の日の霊人と月の霊人にあることは、第十七巻『地震の巻』の第一帖と第十九帖で明かされています。

の系統”と言われます。それぞれに“精神性の進展”と“物質性の進展”という大役を神々から任せられた尊い人々です。ちなみに、この二つの系統の淵源が霊界の日の霊人と月の霊人にあることは、第十七巻『地震の巻』の第一帖と第十九帖で明かされています。

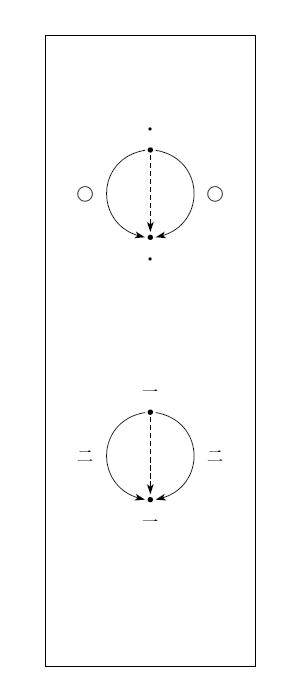

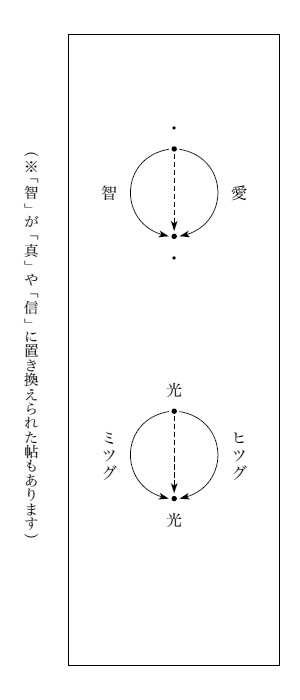

と

と と

と の記号で表現された、と思われているのが次の記述です。

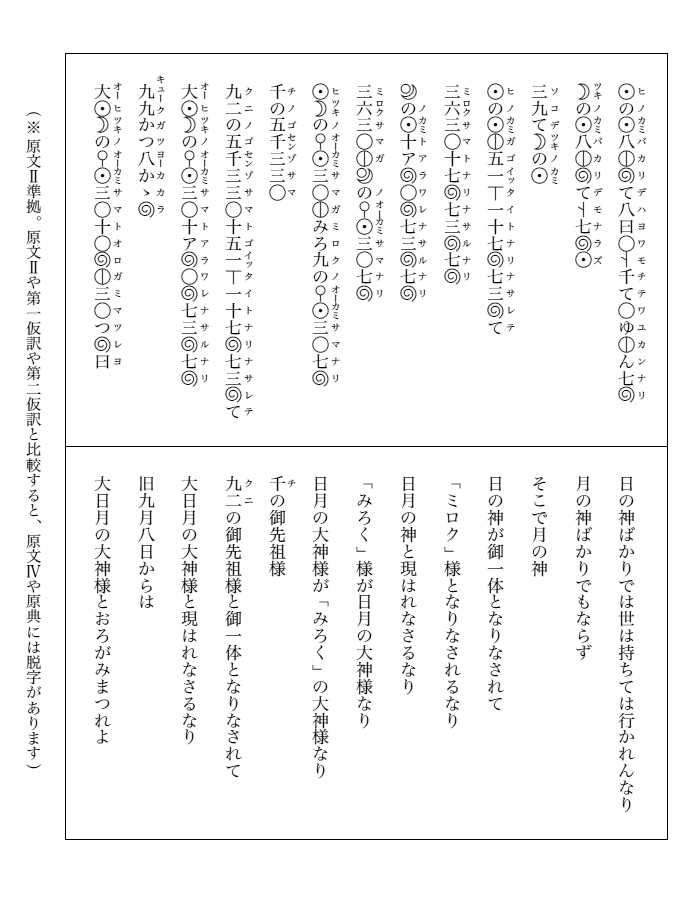

の記号で表現された、と思われているのが次の記述です。 ばかりでもならぬ、

ばかりでもならぬ、 を求めてゐる、日本民族は

を求めてゐる、日本民族は のあり方を求めてゐる。

のあり方を求めてゐる。

のあり方であると思ふ」

のあり方であると思ふ」 と

と は通常のムやウと区別するために〇で囲まれています)

は通常のムやウと区別するために〇で囲まれています)

”に絞って考えていたことは注目に値します。その上で、

”に絞って考えていたことは注目に値します。その上で、 となった姿が神の姿ざぞ。御心ざぞ。天と地ではないぞ。アメツチざぞ。アメツチの時と知らしてあろうが、みな取違ひ申して済むまいが。神示よく読めと、裏の裏まで読めと申してあろが」

となった姿が神の姿ざぞ。御心ざぞ。天と地ではないぞ。アメツチざぞ。アメツチの時と知らしてあろうが、みな取違ひ申して済むまいが。神示よく読めと、裏の裏まで読めと申してあろが」

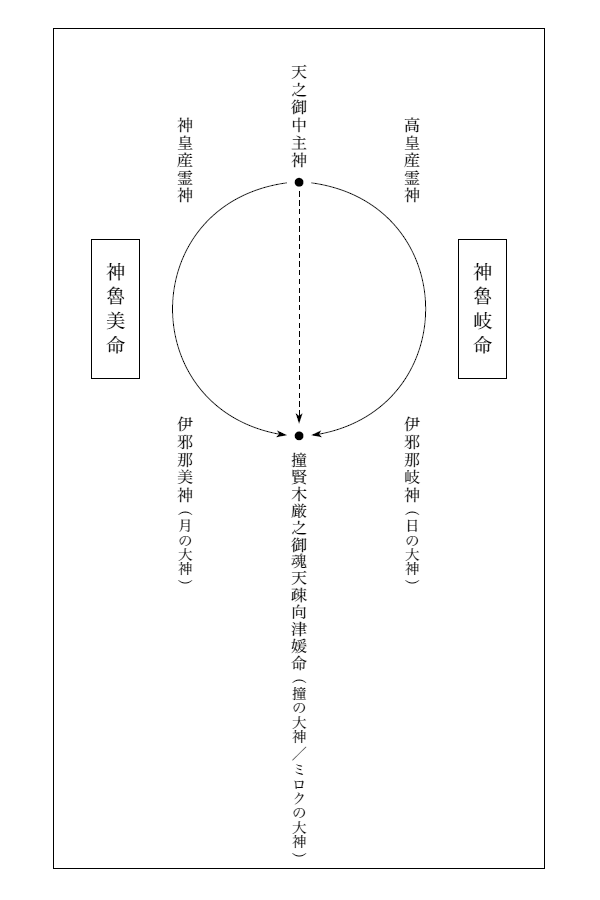

であるなり、

であるなり、 いて月となり地となりたのざぞ。アは

いて月となり地となりたのざぞ。アは の神様なり、

の神様なり、 は月の神様ぞ、クニの神様はスサナルの神様ぞ」

は月の神様ぞ、クニの神様はスサナルの神様ぞ」 から

から 、

、 の中界を経て、ウの現界に到る悉くの世界が皆 人間に関係あるのであるから、肉体はウであるが、魂は

の中界を経て、ウの現界に到る悉くの世界が皆 人間に関係あるのであるから、肉体はウであるが、魂は は神であるぞ。神であるなれど現れの神であり、現れのよろこびであるぞ。

は神であるぞ。神であるなれど現れの神であり、現れのよろこびであるぞ。 であるぞ」

であるぞ」

ヽヽヽヽヽアと現はれるぞ、神の現はれであるぞ、言葉は神をたたへるものぞ、マコトを伝へるものぞ、倶になり、倶に栄えるものぞ」

ヽヽヽヽヽアと現はれるぞ、神の現はれであるぞ、言葉は神をたたへるものぞ、マコトを伝へるものぞ、倶になり、倶に栄えるものぞ」

千三七火

千三七火 曰の

曰の 曰の

曰の の

の キ』 第三帖 [458]

キ』 第三帖 [458]

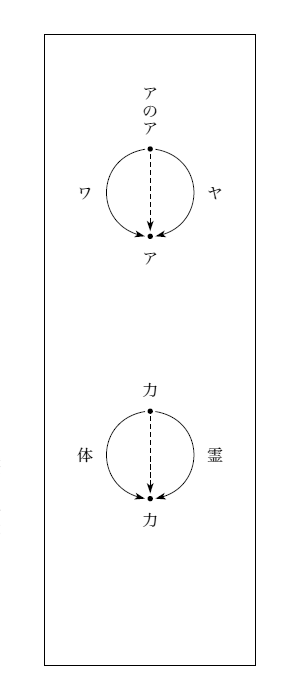

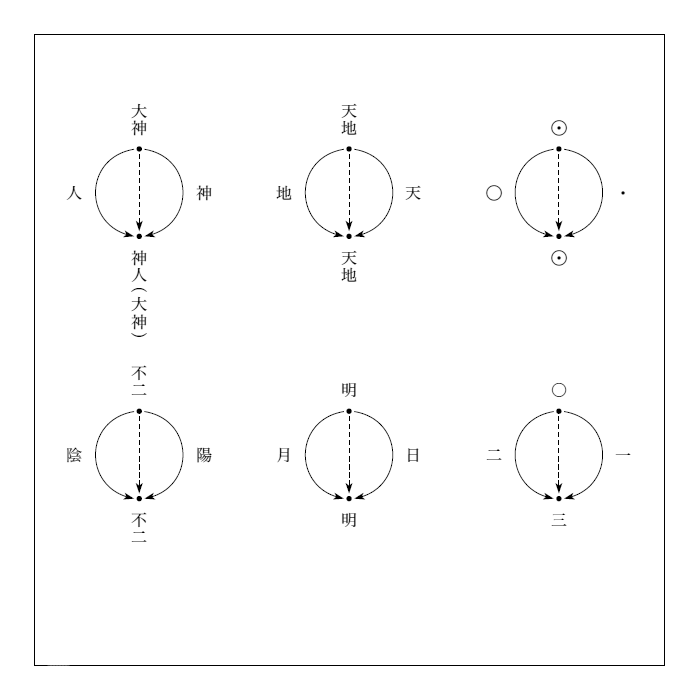

よく見て下されよ、一であり、二であり、三であろうがな。三が道と申してあろう。陰陽二元でないぞ、三元ぞ、三つであるぞ」

よく見て下されよ、一であり、二であり、三であろうがな。三が道と申してあろう。陰陽二元でないぞ、三元ぞ、三つであるぞ」 と

と と〇であるぞ、

と〇であるぞ、 け二

け二 一

一

五キ七一三 一の千の曰

五キ七一三 一の千の曰 ねの

ねの もよろこびであるぞ。よろこびにも三つあるぞ。

もよろこびであるぞ。よろこびにも三つあるぞ。 と

と 、陽と陰、天と地、霊と肉、男と女、ヤとワ、正道の善と正道の悪などが当て嵌まります。その上で、二つの力の平衡を保つ真ん中の力が挙げられており、こういった「

、陽と陰、天と地、霊と肉、男と女、ヤとワ、正道の善と正道の悪などが当て嵌まります。その上で、二つの力の平衡を保つ真ん中の力が挙げられており、こういった「 の動きをなし、右手にて

の動きをなし、右手にて の動きを為す。そこに、地上人としては割り切れない程の、神の大愛が秘められていることを知らねばならぬ。地上人は、絶えず、善、真に導かれると共に、また、悪、偽に導かれる。この場合、その平衡を破るようなことになってはならない。その平衡が、神の御旨である。平衡より大平衡に、大平衡より超平衡に、超平衡より超大平衡にと進み行くことを弥栄と云うのである。左手は右手によりて生き動き、栄える。左手なき右手はなく、右手なき左手はない。善、真なき悪、偽はなく、悪、偽なき善、真はあり得ない。神は善、真、悪、偽であるが、その新しき平衡が新しき神を生む。新しき神は、常に神の中に孕み、神の中に生れ、神の中に育てられつつある。始めなき始めより、終りなき終りに到る大歓喜の栄ゆる姿がそれである」

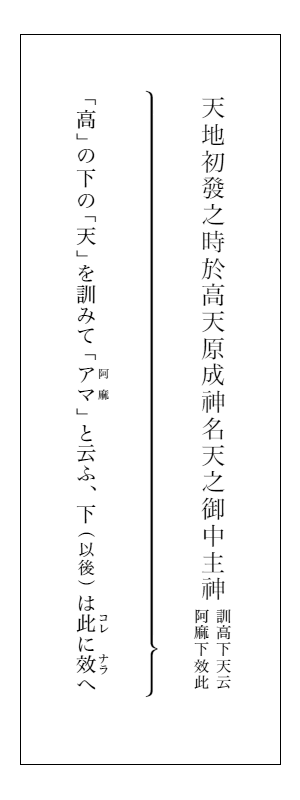

の動きを為す。そこに、地上人としては割り切れない程の、神の大愛が秘められていることを知らねばならぬ。地上人は、絶えず、善、真に導かれると共に、また、悪、偽に導かれる。この場合、その平衡を破るようなことになってはならない。その平衡が、神の御旨である。平衡より大平衡に、大平衡より超平衡に、超平衡より超大平衡にと進み行くことを弥栄と云うのである。左手は右手によりて生き動き、栄える。左手なき右手はなく、右手なき左手はない。善、真なき悪、偽はなく、悪、偽なき善、真はあり得ない。神は善、真、悪、偽であるが、その新しき平衡が新しき神を生む。新しき神は、常に神の中に孕み、神の中に生れ、神の中に育てられつつある。始めなき始めより、終りなき終りに到る大歓喜の栄ゆる姿がそれである」 と訓む筈の者也。此隠身はスミキリ玉ふと、訓む筈の者也。然るを皆漢字の儘に、ヒトリカミ、と訓み御身をかくし玉ひき、と訓みて居る。然る時は此の大造化の三神も、既に死に果てゝ、葬式をする者も無き様に埒能く自分手に其身をかくして了たと成る。然る時は今の神と云ふ者は既に死に去りたる祖先の位牌を祭り居ると同様の儀と成る也。夫では古事記を殺して居る也。実に以て、妄暴也。是は

と訓む筈の者也。此隠身はスミキリ玉ふと、訓む筈の者也。然るを皆漢字の儘に、ヒトリカミ、と訓み御身をかくし玉ひき、と訓みて居る。然る時は此の大造化の三神も、既に死に果てゝ、葬式をする者も無き様に埒能く自分手に其身をかくして了たと成る。然る時は今の神と云ふ者は既に死に去りたる祖先の位牌を祭り居ると同様の儀と成る也。夫では古事記を殺して居る也。実に以て、妄暴也。是は と仏、

と仏、 ”が回転して端点が残像の尾を曳いて“

”が回転して端点が残像の尾を曳いて“ ”に見え、更に早く回転する姿が“

”に見え、更に早く回転する姿が“ ”と映り、最後には端点の残像が繋がった外周と中心しか目に止まらなくなって“

”と映り、最後には端点の残像が繋がった外周と中心しか目に止まらなくなって“ と

と と申してあろう、その中心に動かぬ動きあるぞ」

と申してあろう、その中心に動かぬ動きあるぞ」

という“前なるもの”に通じる概念に焦点を当てていたのも、“不動の中心原理”としての“

という“前なるもの”に通じる概念に焦点を当てていたのも、“不動の中心原理”としての“ のハタラキあり、使命を果し得るのであるぞ。同じであつて全部が合一しては力出ないのであるぞ。早う心いれかへと申してあるが心とは外の心であるぞ、心の中の中の中の心の中には

のハタラキあり、使命を果し得るのであるぞ。同じであつて全部が合一しては力出ないのであるぞ。早う心いれかへと申してあるが心とは外の心であるぞ、心の中の中の中の心の中には の道、カタ早う急ぐぞ。教は局部的、時、所で違ふのぢや、迷信となるぞ、肚にとつげよ、肚が神であるぞ」

の道、カタ早う急ぐぞ。教は局部的、時、所で違ふのぢや、迷信となるぞ、肚にとつげよ、肚が神であるぞ」 であるぞ。皆の者に一二三唱へさせよ、五柱 御働きぞ、八柱 十柱 御働きぞ、五十連ぞ、意露波ぞ、判りたか」

であるぞ。皆の者に一二三唱へさせよ、五柱 御働きぞ、八柱 十柱 御働きぞ、五十連ぞ、意露波ぞ、判りたか」 の

の

キ』 第二十帖 [447]

キ』 第二十帖 [447]

のまき二うつる三」

のまき二うつる三」 一二」です)

一二」です)

”と“

”と“ ”に対応すると思われます。

”に対応すると思われます。 (熱)とに譬えることができる。また、歓喜の現われとして真に位置する霊人の言葉は、智的内容を多分に蔵している。故に、清く流れ出でて連続的ではなく、或る種の固さを感じさせる。そしてそれは月の光と、水の如き清さとを感じさせる」

(熱)とに譬えることができる。また、歓喜の現われとして真に位置する霊人の言葉は、智的内容を多分に蔵している。故に、清く流れ出でて連続的ではなく、或る種の固さを感じさせる。そしてそれは月の光と、水の如き清さとを感じさせる」

、大神、大歓喜、大生命なども、基本的に“生命の本体”と似通った意味であると思われます)

、大神、大歓喜、大生命なども、基本的に“生命の本体”と似通った意味であると思われます) の月の世」は基本訳の「

の月の世」は基本訳の「 の対応関係が明言されており、次の世が月の世であることを間違えないように、わざわざ三日月を象った記号が使われています。また、ここでの“

の対応関係が明言されており、次の世が月の世であることを間違えないように、わざわざ三日月を象った記号が使われています。また、ここでの“ の

の 」と書かれた場合は“撞”としての意味は薄いと思われます)

」と書かれた場合は“撞”としての意味は薄いと思われます)